高校で必修のハズなのに、化学関連の雑学は少ない?

というわけで、収集&記録していくことにします (・∀・)超不定期更新!

化学以外の分野もあるかも

[1]

[2]

New Entry

2012/08/29 ---- 「元素のふしぎ」展

2010/03/23 ---- 【書籍】元素生活

2009/09/06 ---- 【Fe】レンガの色

2009/04/28 ---- 【Pb】楽聖とワイン

2009/04/26 ---- 放射能標識

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

国立科学博物館、今年の特別展は元素がテーマです。

「元素のふしぎ」展

まずは多様な元素がどのようにできたのか、

宇宙の成り立ちから説明する映像が良かったです。

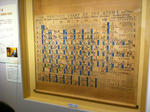

その次の注目ポイントは、90年前の周期表です。

アルゴンがAだったり、電子配置が?の部分もありますが

この後ひとつずつ調べ上げて、今の周期表になっていると思うと

感慨深いものがあります。

なかなか見られるものではないですよ、必見です。

その隣には電子雲のガラス立体模型が!

3Dクリスタル?という技術で作られてるみたいです。

お土産屋さんなんかで時々見かけるような。

今まで、印刷物だと二次元だし、模型作るにも……うーん難しいよね……

という感じでしたが、これは分かりやすい&美しい!

絶対欲しい〜!と思っていたら、ミュージアムショップで売ってました。

新学期入ったら経費で落ちるか相談します(笑)

そのあといよいよ原子番号順で各論?に入ります。

ヘリウムコーナーで大人気なくヘリウム風船をゲット。

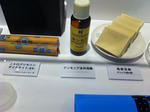

窒素コーナーではダイナマイト・キンカン・高野豆腐のそろい踏み。

この並びは今後まずないでしょうね……。

超高純度シリコン 大きさにもびっくりですが純度もびっくりの

99.999999999%(イレブン・ナイン) サッカーですか?野球ですか?

途中、元素体重計(各元素がそれぞれ何kgか表示される)があったり、

同じ体積の金・銀・銅・アルミニウムを持ち上げる体験ができたり

(↑警備員さん常駐)

金属も種類によって硬さが違うことを叩いた音で実感できたりしました。

アルミニウムの曲がり方が気の毒。

レアメタル・レアアースの説明&展示も良かったですね。

ただし、どうしても最後の方の人工元素は展示品も少なくなってしまいます。

「研究上の興味だけで用途はない」

潔すぎる。

そんな中、前から見てみたいと思っていたのがウランガラス。

綺麗ですね〜。

最後に原子番号113の命名権来るか!?という話題で終了。

第二会場は特設お土産屋さんです。

「元素生活」元素キャラ缶バッジのガチャポンに5回挑戦。

その他いろいろ買い込みました(笑)

実はわたくし二回行ったんですよ。

中学2年で元素の体系的な学習が始まる訳ですが、

そこで「面白い!派」「覚えるの嫌〜派」ができてしまうのが問題。

これまで元素ひとつずつ見ていくことが多かったけれども、

(ちょっと流行った元素本もそうだった)

今回の密度比べや音比べのように切り口を変えて示せればいいなぁ。

「元素のふしぎ」展

まずは多様な元素がどのようにできたのか、

宇宙の成り立ちから説明する映像が良かったです。

その次の注目ポイントは、90年前の周期表です。

アルゴンがAだったり、電子配置が?の部分もありますが

この後ひとつずつ調べ上げて、今の周期表になっていると思うと

感慨深いものがあります。

なかなか見られるものではないですよ、必見です。

その隣には電子雲のガラス立体模型が!

3Dクリスタル?という技術で作られてるみたいです。

お土産屋さんなんかで時々見かけるような。

今まで、印刷物だと二次元だし、模型作るにも……うーん難しいよね……

という感じでしたが、これは分かりやすい&美しい!

絶対欲しい〜!と思っていたら、ミュージアムショップで売ってました。

新学期入ったら経費で落ちるか相談します(笑)

そのあといよいよ原子番号順で各論?に入ります。

ヘリウムコーナーで大人気なくヘリウム風船をゲット。

窒素コーナーではダイナマイト・キンカン・高野豆腐のそろい踏み。

この並びは今後まずないでしょうね……。

超高純度シリコン 大きさにもびっくりですが純度もびっくりの

99.999999999%(イレブン・ナイン) サッカーですか?野球ですか?

途中、元素体重計(各元素がそれぞれ何kgか表示される)があったり、

同じ体積の金・銀・銅・アルミニウムを持ち上げる体験ができたり

(↑警備員さん常駐)

金属も種類によって硬さが違うことを叩いた音で実感できたりしました。

アルミニウムの曲がり方が気の毒。

レアメタル・レアアースの説明&展示も良かったですね。

ただし、どうしても最後の方の人工元素は展示品も少なくなってしまいます。

「研究上の興味だけで用途はない」

潔すぎる。

そんな中、前から見てみたいと思っていたのがウランガラス。

綺麗ですね〜。

最後に原子番号113の命名権来るか!?という話題で終了。

第二会場は特設お土産屋さんです。

「元素生活」元素キャラ缶バッジのガチャポンに5回挑戦。

その他いろいろ買い込みました(笑)

実はわたくし二回行ったんですよ。

中学2年で元素の体系的な学習が始まる訳ですが、

そこで「面白い!派」「覚えるの嫌〜派」ができてしまうのが問題。

これまで元素ひとつずつ見ていくことが多かったけれども、

(ちょっと流行った元素本もそうだった)

今回の密度比べや音比べのように切り口を変えて示せればいいなぁ。

PR

放射能標識。

どこかで見た事ある、と言う方も多いでしょう。

なんとも危険物のにおいがする三つ葉マークです。

(このサイトのカウンタも三つ葉デザインですが)

時々、イラストや何かでデザイン的に使われる事もあるし、

シールとして販売されてもいるらしく

クリアケース等に貼ってるのも見た事があります。

しかし、逆さになってることもしばしば。

そもそも、あのマーク。

真ん中の●が原子核を、

周りの三つ葉が放射された放射線を表しています。

そして向きは、

放射性元素の不安定さを表して、逆三角形になります。

不安定な元素だからこそ、放射線を出して安定した状態になりたいんです。

安定した三角形だと、危うさが表現しきれていませんね。

何という安定感。

いくら放射能標識シールでパンクっぽさ(?)アピールしようとしても

これでは危険度ガタ落ちです。

そんな人を見かけたら、一言

「意外と安定志向なんですね」

と言ってみたいなぁ、と。

どこかで見た事ある、と言う方も多いでしょう。

なんとも危険物のにおいがする三つ葉マークです。

(このサイトのカウンタも三つ葉デザインですが)

時々、イラストや何かでデザイン的に使われる事もあるし、

シールとして販売されてもいるらしく

クリアケース等に貼ってるのも見た事があります。

しかし、逆さになってることもしばしば。

そもそも、あのマーク。

真ん中の●が原子核を、

周りの三つ葉が放射された放射線を表しています。

そして向きは、

放射性元素の不安定さを表して、逆三角形になります。

不安定な元素だからこそ、放射線を出して安定した状態になりたいんです。

安定した三角形だと、危うさが表現しきれていませんね。

何という安定感。

いくら放射能標識シールでパンクっぽさ(?)アピールしようとしても

これでは危険度ガタ落ちです。

そんな人を見かけたら、一言

「意外と安定志向なんですね」

と言ってみたいなぁ、と。

昨晩NHKスペシャルで「新型インフルエンザの恐怖」を放送していました。

トリインフルエンザウイルスがヒトに感染する。

そこからヒトへ(ウイルス第二世代)、さらに別のヒトへ(同第三世代)。

この「第三世代」まで感染が可能になってしまうと、

ウイルスが増殖してもヒト—ヒト感染能力が落ちないということなので、

感染者が爆発的に増加する危険が出てくるとのことです。

(この状態をパンデミックという。)

地球上のどこかで、この新型ウイルスが発生すると、

国際物流の盛んな昨今、一週間で全世界に拡散するそうです。

かといって、新型ウイルス発生につき航空機乗り入れ全面禁止、なんて

してしまったら、食料自給率の低いわが国は干上がってしまうでしょう。

困りましたな。

実際、新型ウイルスが日本に上陸してしまったらどうしよう!

現在のところ、日本国内での死者数64〜200万人と予測されてます。

感染する前にワクチン(=予防注射)を打っておきたいですよね。

しかし、ワクチンはその対象ウイルスがないと作れない。

しかも作るのに通常半年くらいかかるらしい。

すなわち……

新型ウイルスは発生して約一週間で世界中に拡散。

ワクチンが接種できるのは半年後。

無理です、常識的に考えて。

アメリカは半年以内に全国民にワクチン接種できるように

製薬会社への設備投資や、技術開発への助成をしているそうですが、

日本の準備はどうも進んでいないらしい。しっかりしてくれよ。

ワクチンができたとしても、全国民分がどかんと一気にできる訳では

ないので、ここでまた大問題が発生します。

「誰から先にワクチンを打つのか?」

アメリカでは(米国の話ばかりですが、番組内容がそうだったもので)

年齢層、職業などで一応の優先順位をつけたようです。

はじめ国家が発表した優先すべき年代は「65歳〜の病人」でしたが

反対する国民が(老人を含めて)多く、子供優先になったとのこと。

パンデミックが始まってからでは考える余裕などないでしょうから、

今のうちに皆で考えておくべきではないでしょうか。

ああ、でも、誰が決めるんだ?

誰だったら皆が納得する公正な判断ができるんだろうか。

年代別ならかなりの人の同意が得られると思うのですが、

職業別となると……意見の相違が出て来るのではないでしょうか。

パニックになってから意見交換なんて暢気なことできませんから、

やっぱり今のうちに基本ルールを決めておきましょうよ。

で、もしパンデミックが起きたら、もう文句言いっこなしで。

最優先が医療従事者、次に子供かなぁ、 ……次、どうする?

なるべく犠牲者を少なくしたいという倫理的な問題と、

この職業が機能しないと社会が立ち行かないぞという現実的な問題と。

(警察とかライフライン関連とか、止まってしまったら困る)

どのあたりでバランスを取るかが非常に難しい問題だと思います。

それこそ、このまま倫理の試験問題になるんじゃないかというくらい。

トリインフルエンザウイルスがヒトに感染する。

そこからヒトへ(ウイルス第二世代)、さらに別のヒトへ(同第三世代)。

この「第三世代」まで感染が可能になってしまうと、

ウイルスが増殖してもヒト—ヒト感染能力が落ちないということなので、

感染者が爆発的に増加する危険が出てくるとのことです。

(この状態をパンデミックという。)

地球上のどこかで、この新型ウイルスが発生すると、

国際物流の盛んな昨今、一週間で全世界に拡散するそうです。

かといって、新型ウイルス発生につき航空機乗り入れ全面禁止、なんて

してしまったら、食料自給率の低いわが国は干上がってしまうでしょう。

困りましたな。

実際、新型ウイルスが日本に上陸してしまったらどうしよう!

現在のところ、日本国内での死者数64〜200万人と予測されてます。

感染する前にワクチン(=予防注射)を打っておきたいですよね。

しかし、ワクチンはその対象ウイルスがないと作れない。

しかも作るのに通常半年くらいかかるらしい。

すなわち……

新型ウイルスは発生して約一週間で世界中に拡散。

ワクチンが接種できるのは半年後。

無理です、常識的に考えて。

アメリカは半年以内に全国民にワクチン接種できるように

製薬会社への設備投資や、技術開発への助成をしているそうですが、

日本の準備はどうも進んでいないらしい。しっかりしてくれよ。

ワクチンができたとしても、全国民分がどかんと一気にできる訳では

ないので、ここでまた大問題が発生します。

「誰から先にワクチンを打つのか?」

アメリカでは(米国の話ばかりですが、番組内容がそうだったもので)

年齢層、職業などで一応の優先順位をつけたようです。

はじめ国家が発表した優先すべき年代は「65歳〜の病人」でしたが

反対する国民が(老人を含めて)多く、子供優先になったとのこと。

パンデミックが始まってからでは考える余裕などないでしょうから、

今のうちに皆で考えておくべきではないでしょうか。

ああ、でも、誰が決めるんだ?

誰だったら皆が納得する公正な判断ができるんだろうか。

年代別ならかなりの人の同意が得られると思うのですが、

職業別となると……意見の相違が出て来るのではないでしょうか。

パニックになってから意見交換なんて暢気なことできませんから、

やっぱり今のうちに基本ルールを決めておきましょうよ。

で、もしパンデミックが起きたら、もう文句言いっこなしで。

最優先が医療従事者、次に子供かなぁ、 ……次、どうする?

なるべく犠牲者を少なくしたいという倫理的な問題と、

この職業が機能しないと社会が立ち行かないぞという現実的な問題と。

(警察とかライフライン関連とか、止まってしまったら困る)

どのあたりでバランスを取るかが非常に難しい問題だと思います。

それこそ、このまま倫理の試験問題になるんじゃないかというくらい。

前の記事を書いたのが3月って……

1学期大忙しでブログの存在をすっかり忘れていました。

(夏休み中、今更ながらDQ3にハマってしまったり)

夏休みの宿題で、科学館や博物館のレポートを出した関係で、

一応見に行ってみようと上野・科学博物館に行って参りました。

平日なのに小中学生や熟年夫妻などでとても混んでましたが、

展示そのものはなかなか面白かったです。

所々に大きな画面があって、映像&解説が見られるのもよかった。

小さい子が静かにしていてくれるともっとよかったんですが。

世界史殆どやってない(履修漏れではないけど理系は世界史A選択)ので

TV等で得た知識程度しかなかったのですが、

生け贄とかミイラとか、現代と全く違う宗教観が特に驚きでした。

数千人の生け贄って多すぎるだろう、と思ったんですが、もしかしたら

適度に間引き(表現は悪いが)しないと養えなかったのかも知れません。

で、この展示からどの点に注目してレポートにするか、ですが……

当時の暦や天体観測技術、とか気候・地形と農業技術や農作物、

ピラミッドの作り方、とか自分がやるならその辺りかなぁ。

化学関連の内容を考えるのはなかなか難しいです。

敢えてひねり出すなら、金属加工技術とかかな。

まぁあまり理科っぽくなくても、面白いレポートだったらいいや。

1学期大忙しでブログの存在をすっかり忘れていました。

(夏休み中、今更ながらDQ3にハマってしまったり)

夏休みの宿題で、科学館や博物館のレポートを出した関係で、

一応見に行ってみようと上野・科学博物館に行って参りました。

平日なのに小中学生や熟年夫妻などでとても混んでましたが、

展示そのものはなかなか面白かったです。

所々に大きな画面があって、映像&解説が見られるのもよかった。

小さい子が静かにしていてくれるともっとよかったんですが。

世界史殆どやってない(履修漏れではないけど理系は世界史A選択)ので

TV等で得た知識程度しかなかったのですが、

生け贄とかミイラとか、現代と全く違う宗教観が特に驚きでした。

数千人の生け贄って多すぎるだろう、と思ったんですが、もしかしたら

適度に間引き(表現は悪いが)しないと養えなかったのかも知れません。

で、この展示からどの点に注目してレポートにするか、ですが……

当時の暦や天体観測技術、とか気候・地形と農業技術や農作物、

ピラミッドの作り方、とか自分がやるならその辺りかなぁ。

化学関連の内容を考えるのはなかなか難しいです。

敢えてひねり出すなら、金属加工技術とかかな。

まぁあまり理科っぽくなくても、面白いレポートだったらいいや。

更新をほったらかして一ヶ月経ってしまいました。

春休みなのに……。

という訳で、先日上野の国立科学博物館に行って参りました。

ダ・ヴィンチの受胎告知にしようかどうしようか迷ったのですが、

結局、科博の「花 FLOWER 〜太古の花から青いバラまで〜」に決定。

平日だし空いているだろうと思ったら、上野公園付近は大混雑。

自分が休みの日は生徒&学生さんが休みだということを忘れていました。

興味深かったのは、花の色を決定する色素について。

白い花には殆ど色素がなく、細かい気泡のせいで白く見えるのだそうです。

(石けんを泡立てると白く見えるのと同じ、とのこと)

その他世界各地の珍しい花の模型や、昔の植物の化石などありました。

今回最も期待していたのが、「遺伝子組み換えによる青いバラ」の展示。

昔話ですが……

私が中学生くらいの時にジュラシックパークが映画化されました。

それに影響をうけて分子生物学やら遺伝子工学やらの入門書を読みまくり、

なんだかんだで現在、化学の教員になっております。

その頃「遺伝子組み替えて青いバラができそう!」と言われていまして

中学生ながら、開発チームに憧れていたりしたのです。

十年以上を経てようやく、遂に完成というニュースが!

(何故か研究していたのは飲料メーカーのサントリー)

そんなことがあったもので、青いバラは非常に楽しみでした。

遺伝子組み換え植物なので、アクリルのケースに入っていた上に

撮影禁止の札があって(他でも撮ってないですが)、見るだけでした。

多分、その色だけを他人に見せて何色に見える?と聞いたら

十人が十人「紫」と言うだろうなぁ、という色でしたが、

青色色素を導入するのに初めて成功した品種なのだそうです。

これからもっと青色を追求していくのだろうなぁとは思いますが、

研究者の方が長年夢見てきたものを具現化したという事が喜ばしいです。

植物分類で有名なリンネの展示もありましたので、

興味のある方は是非行ってみてください。

下の写真は、同じくサントリーが開発した青紫のカーネーション。

一本400円で販売していたので、お土産に買ってみました。

春休みなのに……。

という訳で、先日上野の国立科学博物館に行って参りました。

ダ・ヴィンチの受胎告知にしようかどうしようか迷ったのですが、

結局、科博の「花 FLOWER 〜太古の花から青いバラまで〜」に決定。

平日だし空いているだろうと思ったら、上野公園付近は大混雑。

自分が休みの日は生徒&学生さんが休みだということを忘れていました。

興味深かったのは、花の色を決定する色素について。

白い花には殆ど色素がなく、細かい気泡のせいで白く見えるのだそうです。

(石けんを泡立てると白く見えるのと同じ、とのこと)

その他世界各地の珍しい花の模型や、昔の植物の化石などありました。

今回最も期待していたのが、「遺伝子組み換えによる青いバラ」の展示。

昔話ですが……

私が中学生くらいの時にジュラシックパークが映画化されました。

それに影響をうけて分子生物学やら遺伝子工学やらの入門書を読みまくり、

なんだかんだで現在、化学の教員になっております。

その頃「遺伝子組み替えて青いバラができそう!」と言われていまして

中学生ながら、開発チームに憧れていたりしたのです。

十年以上を経てようやく、遂に完成というニュースが!

(何故か研究していたのは飲料メーカーのサントリー)

そんなことがあったもので、青いバラは非常に楽しみでした。

遺伝子組み換え植物なので、アクリルのケースに入っていた上に

撮影禁止の札があって(他でも撮ってないですが)、見るだけでした。

多分、その色だけを他人に見せて何色に見える?と聞いたら

十人が十人「紫」と言うだろうなぁ、という色でしたが、

青色色素を導入するのに初めて成功した品種なのだそうです。

これからもっと青色を追求していくのだろうなぁとは思いますが、

研究者の方が長年夢見てきたものを具現化したという事が喜ばしいです。

植物分類で有名なリンネの展示もありましたので、

興味のある方は是非行ってみてください。

下の写真は、同じくサントリーが開発した青紫のカーネーション。

一本400円で販売していたので、お土産に買ってみました。

CATEGORY

SEARCH

COMMENTs

[07/25 niwatadumi]

[07/25 niwatadumi]

[09/17 コースケ]

[07/31 yoshi]

[01/17 niwatadumi]

TRACKBACK

COUNTER

アクセス解析

Twitter