高校で必修のハズなのに、化学関連の雑学は少ない?

というわけで、収集&記録していくことにします (・∀・)超不定期更新!

化学以外の分野もあるかも

New Entry

2012/08/29 ---- 「元素のふしぎ」展

2010/03/23 ---- 【書籍】元素生活

2009/09/06 ---- 【Fe】レンガの色

2009/04/28 ---- 【Pb】楽聖とワイン

2009/04/26 ---- 放射能標識

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

更新をほったらかして一ヶ月経ってしまいました。

春休みなのに……。

という訳で、先日上野の国立科学博物館に行って参りました。

ダ・ヴィンチの受胎告知にしようかどうしようか迷ったのですが、

結局、科博の「花 FLOWER 〜太古の花から青いバラまで〜」に決定。

平日だし空いているだろうと思ったら、上野公園付近は大混雑。

自分が休みの日は生徒&学生さんが休みだということを忘れていました。

興味深かったのは、花の色を決定する色素について。

白い花には殆ど色素がなく、細かい気泡のせいで白く見えるのだそうです。

(石けんを泡立てると白く見えるのと同じ、とのこと)

その他世界各地の珍しい花の模型や、昔の植物の化石などありました。

今回最も期待していたのが、「遺伝子組み換えによる青いバラ」の展示。

昔話ですが……

私が中学生くらいの時にジュラシックパークが映画化されました。

それに影響をうけて分子生物学やら遺伝子工学やらの入門書を読みまくり、

なんだかんだで現在、化学の教員になっております。

その頃「遺伝子組み替えて青いバラができそう!」と言われていまして

中学生ながら、開発チームに憧れていたりしたのです。

十年以上を経てようやく、遂に完成というニュースが!

(何故か研究していたのは飲料メーカーのサントリー)

そんなことがあったもので、青いバラは非常に楽しみでした。

遺伝子組み換え植物なので、アクリルのケースに入っていた上に

撮影禁止の札があって(他でも撮ってないですが)、見るだけでした。

多分、その色だけを他人に見せて何色に見える?と聞いたら

十人が十人「紫」と言うだろうなぁ、という色でしたが、

青色色素を導入するのに初めて成功した品種なのだそうです。

これからもっと青色を追求していくのだろうなぁとは思いますが、

研究者の方が長年夢見てきたものを具現化したという事が喜ばしいです。

植物分類で有名なリンネの展示もありましたので、

興味のある方は是非行ってみてください。

下の写真は、同じくサントリーが開発した青紫のカーネーション。

一本400円で販売していたので、お土産に買ってみました。

春休みなのに……。

という訳で、先日上野の国立科学博物館に行って参りました。

ダ・ヴィンチの受胎告知にしようかどうしようか迷ったのですが、

結局、科博の「花 FLOWER 〜太古の花から青いバラまで〜」に決定。

平日だし空いているだろうと思ったら、上野公園付近は大混雑。

自分が休みの日は生徒&学生さんが休みだということを忘れていました。

興味深かったのは、花の色を決定する色素について。

白い花には殆ど色素がなく、細かい気泡のせいで白く見えるのだそうです。

(石けんを泡立てると白く見えるのと同じ、とのこと)

その他世界各地の珍しい花の模型や、昔の植物の化石などありました。

今回最も期待していたのが、「遺伝子組み換えによる青いバラ」の展示。

昔話ですが……

私が中学生くらいの時にジュラシックパークが映画化されました。

それに影響をうけて分子生物学やら遺伝子工学やらの入門書を読みまくり、

なんだかんだで現在、化学の教員になっております。

その頃「遺伝子組み替えて青いバラができそう!」と言われていまして

中学生ながら、開発チームに憧れていたりしたのです。

十年以上を経てようやく、遂に完成というニュースが!

(何故か研究していたのは飲料メーカーのサントリー)

そんなことがあったもので、青いバラは非常に楽しみでした。

遺伝子組み換え植物なので、アクリルのケースに入っていた上に

撮影禁止の札があって(他でも撮ってないですが)、見るだけでした。

多分、その色だけを他人に見せて何色に見える?と聞いたら

十人が十人「紫」と言うだろうなぁ、という色でしたが、

青色色素を導入するのに初めて成功した品種なのだそうです。

これからもっと青色を追求していくのだろうなぁとは思いますが、

研究者の方が長年夢見てきたものを具現化したという事が喜ばしいです。

植物分類で有名なリンネの展示もありましたので、

興味のある方は是非行ってみてください。

下の写真は、同じくサントリーが開発した青紫のカーネーション。

一本400円で販売していたので、お土産に買ってみました。

PR

最近注目を浴びている燃料電池。

ガソリンの代わりに水素を燃料として車に使います。

水素を燃焼させるだけなので、

2H2 + O2 → H2O

生じるのは水のみ。

地球温暖化の原因物質とされている二酸化炭素も、

酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫黄酸化物も発生しません。

こんな素晴らしい燃料が何故まだ普及しないのか?

水素の扱いの難しさ(可燃性で万一の事態は大爆発)もありますが

電極にPt(白金)を使うためコストがかかるから、という理由もあります。

それから、安く大量に水素を作り出す技術も確立していない。

太陽光発電で水を電気分解し、水素を得るというアイディアもありますが、

まだ効率が悪くて実用化には至っていないようです。

…これができれば、燃料資源を他国に依存しなくて済むのになぁ。

ちなみに、アポロ計画以降のロケットでは燃料電池が使われています。

ここではお金の心配より、効率の良さ優先。

火力発電が35〜40%の効率に対して、水素による発電は80%くらい。

しかも、発生した水は宇宙飛行士の飲料水に使われるといいます。

その徹底したリユースっぷりには脱帽です。

まぁ、そのくらいしないと生きていけない過酷な環境と言う事でしょう。

ガソリンの代わりに水素を燃料として車に使います。

水素を燃焼させるだけなので、

2H2 + O2 → H2O

生じるのは水のみ。

地球温暖化の原因物質とされている二酸化炭素も、

酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫黄酸化物も発生しません。

こんな素晴らしい燃料が何故まだ普及しないのか?

水素の扱いの難しさ(可燃性で万一の事態は大爆発)もありますが

電極にPt(白金)を使うためコストがかかるから、という理由もあります。

それから、安く大量に水素を作り出す技術も確立していない。

太陽光発電で水を電気分解し、水素を得るというアイディアもありますが、

まだ効率が悪くて実用化には至っていないようです。

…これができれば、燃料資源を他国に依存しなくて済むのになぁ。

ちなみに、アポロ計画以降のロケットでは燃料電池が使われています。

ここではお金の心配より、効率の良さ優先。

火力発電が35〜40%の効率に対して、水素による発電は80%くらい。

しかも、発生した水は宇宙飛行士の飲料水に使われるといいます。

その徹底したリユースっぷりには脱帽です。

まぁ、そのくらいしないと生きていけない過酷な環境と言う事でしょう。

石油をはじめとする化石燃料の枯渇が問題視されてきて、

環境負荷のかからない太陽光発電や風力発電が注目されています。

ですが、本当に環境負荷がないのでしょうか?

地球に届く太陽光の総量には、もちろん限度があります。

例えばとてつもなく広大なソーラーパネルを作ったとしたら、

それを設置した土地や海水が受け取る太陽エネルギーは減りますよね?

すると地温・海水温が上がらなくなる。

それに伴って気温も上がらない。

例えば、上昇気流が発生しにくくなる事での気候の変化、

温度の変化による生態系への影響など考えられないでしょうか。

地球温暖化が問題視されている現在では歓迎される事なのかもしれませんが。

風力発電も同じです。

風のエネルギーを電力に変換するのですから、周囲の風は弱まります。

植物(特に風に種子や花粉を運ばせる種類)の分布が狭まったり、

交配が妨げられたりしないのでしょうか。

まだまだ総発電量に占める割合はごく僅かな物なので、

杞憂に終わるとは思うのですが、漠然とこんな事を考えてしまいした。

環境負荷のかからない太陽光発電や風力発電が注目されています。

ですが、本当に環境負荷がないのでしょうか?

地球に届く太陽光の総量には、もちろん限度があります。

例えばとてつもなく広大なソーラーパネルを作ったとしたら、

それを設置した土地や海水が受け取る太陽エネルギーは減りますよね?

すると地温・海水温が上がらなくなる。

それに伴って気温も上がらない。

例えば、上昇気流が発生しにくくなる事での気候の変化、

温度の変化による生態系への影響など考えられないでしょうか。

地球温暖化が問題視されている現在では歓迎される事なのかもしれませんが。

風力発電も同じです。

風のエネルギーを電力に変換するのですから、周囲の風は弱まります。

植物(特に風に種子や花粉を運ばせる種類)の分布が狭まったり、

交配が妨げられたりしないのでしょうか。

まだまだ総発電量に占める割合はごく僅かな物なので、

杞憂に終わるとは思うのですが、漠然とこんな事を考えてしまいした。

(前回の続き)

三時間経って酢から引き出してみた様子。

褐色の粘り気がある物質が付着している。

タンパク質の層だったものかもしれない。

よく洗って、表面を観察。

部分的に溶けたようで、年輪のような模様をしている。

余り大きさの変化がなかったので、そのまま一週間、放置してみました。

1日2回、ガス抜きをするのを忘れずに。

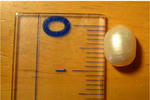

一週間後。一回り縮んだのが見た目にもわかる。

妙に色黒になったなぁ、と思って酢から引き上げて洗うと落ちる。

褐色のねばねばが周りに膜を作っていたらしい。

それでも、見るたびに気泡ができていたから、反応は進んでいた様子。

真珠色をしている部分と、白くなっている部分がある。

大きさは…ちょっと小さくなったような気はする。

最小目盛り1mmでは、あまりわからないけど。

というわけで。

『酢は一応真珠を溶かすがすぐには溶けない』という事が判明しました。

クレオパトラの酢がどのくらいの濃度だったかはわかりません。

しかし、そのあと飲み干したそうですから、大した濃度ではないでしょう。

どうやってパーティーの最中にこの実験をやってのけたのか、大いに気になります。

三時間経って酢から引き出してみた様子。

褐色の粘り気がある物質が付着している。

タンパク質の層だったものかもしれない。

よく洗って、表面を観察。

部分的に溶けたようで、年輪のような模様をしている。

余り大きさの変化がなかったので、そのまま一週間、放置してみました。

1日2回、ガス抜きをするのを忘れずに。

一週間後。一回り縮んだのが見た目にもわかる。

妙に色黒になったなぁ、と思って酢から引き上げて洗うと落ちる。

褐色のねばねばが周りに膜を作っていたらしい。

それでも、見るたびに気泡ができていたから、反応は進んでいた様子。

真珠色をしている部分と、白くなっている部分がある。

大きさは…ちょっと小さくなったような気はする。

最小目盛り1mmでは、あまりわからないけど。

というわけで。

『酢は一応真珠を溶かすがすぐには溶けない』という事が判明しました。

クレオパトラの酢がどのくらいの濃度だったかはわかりません。

しかし、そのあと飲み干したそうですから、大した濃度ではないでしょう。

どうやってパーティーの最中にこの実験をやってのけたのか、大いに気になります。

さて、前編でお知らせしたように、実験を行う事にします。

【準備するもの】

・ミツカンリンゴ酢(5%)約10.5 ml

・淡水パール 8mm玉 1つ (4つで367円、税込)

【実験方法】

フタ付き15mlチューブにリンゴ酢と真珠を入れ、経過を観察する。

【実験結果】

実験開始直後から、真珠の周りに小さな気泡ができる。

二時間経過。

途中、軽く振ったらフタの部分からリンゴ酢が漏れる。

中の圧力が増しているようなので、フタを緩めてガス抜き。

炭酸飲料の時のようなぷしゅ、という音がする。

透明な液体中に、白い鱗状の小さい固体が漂っている。

酢酸カルシウムか?

(現在、実験継続中)

取り敢えず、真珠は二時間では溶けないということがわかりました。

今後の様子はまた後ほど。

(画像が大きすぎてすいません、もう少し小さく加工し直します) ←直しました

【準備するもの】

・ミツカンリンゴ酢(5%)約10.5 ml

・淡水パール 8mm玉 1つ (4つで367円、税込)

【実験方法】

フタ付き15mlチューブにリンゴ酢と真珠を入れ、経過を観察する。

【実験結果】

実験開始直後から、真珠の周りに小さな気泡ができる。

二時間経過。

途中、軽く振ったらフタの部分からリンゴ酢が漏れる。

中の圧力が増しているようなので、フタを緩めてガス抜き。

炭酸飲料の時のようなぷしゅ、という音がする。

透明な液体中に、白い鱗状の小さい固体が漂っている。

酢酸カルシウムか?

(現在、実験継続中)

取り敢えず、真珠は二時間では溶けないということがわかりました。

今後の様子はまた後ほど。

CATEGORY

SEARCH

COMMENTs

[07/25 niwatadumi]

[07/25 niwatadumi]

[09/17 コースケ]

[07/31 yoshi]

[01/17 niwatadumi]

TRACKBACK

COUNTER

アクセス解析

Twitter